| Home | Archivio | Artisti | Mostre | Gallerie | Calendario | Ocra | Hozro | Avanguardie | Links | |||||||||||||||||||||

| ||||||||||

|

| ||||||||||

|

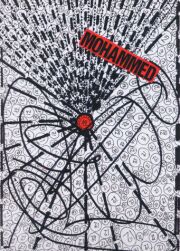

LA MONTAGNA E LA

RETE: MOHAMMED di Sandro

Ricaldone Ancora non

distanziato nel tempo quanto basti per consentire un accostamento sul piano

storico, Mohammed si reinventa in un presente ove lo scenario della

comunicazione, se non dell’arte, si presenta radicalmente mutato rispetto alla

situazione in atto poco più di una ventina d’anni or sono. Allora, con

l’eccezione del mezzo televisivo (rimasto sostanzialmente inaccessibile agli

artisti) l’articolazione delle reti comunicative poteva dirsi sostanzialmente

omologa a quella esistente all’inizio del ventesimo secolo, imperniata su

stampa, posta, manifesto, telefono e radio. Nell’ambito di questo sistema,

schemi di diffusione tendenzialmente universali e monodirezionali (stampa,

pubblicità, televisione) si alternavano a scambi che oggi si direbbero peer

to peer, basati essenzialmente sul telefono e sul tramite postale, con

qualche apertura sul versante radiofonico, grazie alle trasmissioni aperte

all’intervento in diretta del pubblico, divenute popolari negli anni ’70. Nonostante gli

esperimenti dei Futuristi (sulla posta e la radio) e le intuizioni degli

Spazialisti (a proposito della televisione) o - sul versante telefonico - di un

autore beat come John Giorno, promotore dell’operazione “Dial-a-Poem”, è stato

solo con Ray Johnson e la Mail Art che si è concretizzato, a partire dagli anni

’60, un duraturo intreccio fra attività artistica e circuito comunicativo. Un simile

riconoscimento va però temperato da una constatazione di segno diverso. In

effetti la Mail Art, al di là di taluni aspetti mimetici (uso di timbri e di

francobolli, questi ultimi, sovente, d’invenzione) utilizza la rete postale per

ciò che è, come veicolo di trasmissione di messaggi verbovisivi, realizzati su

supporti cartacei (o equivalenti). Non vi si dà una messa in questione dello

strumento comunicativo o della comunicazione in sé stessa. Si mette in scena,

piuttosto, un debordare dell’arte dai suoi ambiti tradizionali. Ed anche la

comunità planetaria che grado a grado si è venuta realizzando fra i mailartisti,

pur prefigurando in qualche modo analoghe aggregazioni formatesi in seguito sul

world wide web, non sembra il frutto di un progetto coscientemente

perseguito ma di un processo in larga misura imprevedibile. Assai diverso è il

punto di partenza di Mohammed, ciclo intrapreso da Plinio Mesciulam nel

maggio 1976, che sin dall’inizio si pone invece - volutamente - come

laboratorio di comunicazione. Nella prima fase,

limitata a dodici destinatari (più che interlocutori veri e propri), muovendo

da una scelta che oggi verrebbe bollata come spamming per i risvolti

d’intrusione nella privacy che implicava (“voi non mi cercate, ma io vi ho

cercato”), l’autore ha tradotto in una realtà debitamente fittizia un circuito

articolato su molteplici livelli, in cui – volta a volta – venivano esplicitati

o “criptizzati” mittente, ricettore e messaggio. L’analisi, condotta non di

rado sul filo del paradosso logico, si concentra sui tratti di verità e di

finzione dello scambio epistolare, sugli snodi fra informazione e disinformazione,

accostando temi divenuti d’attualità negli anni ’90 con le rielaborazioni

neoiste di spunti dada e situazionisti: l’idea dell’autore anonimo-collettivo e

il continente del plagio, lambito nella copia

“scritta con mano tremante” dell’Infinito leopardiano e la

teorizzazione dell’artista come vampiro ma già puntualmente messo a fuoco nello

scambio con Armando Battelli di una pagina lukàcsiana firmata (anche) da

quest’ultimo e intitolata Intervento critico non anonimo. Nel secondo

momento l’attenzione si sposta sulla rete, con La possibilità, per il

destinatario, a diffondere il messaggio, moltiplicandolo esponenzialmente

(secondo uno schema analogo a quello delle “catene”) ed a retroagire sul

mittente. Con ciò Mohammed-Mesciulam proclama la sua profezia, anch’essa - va

precisato - non definita negli sviluppi ma certamente calcolata: quella di una

diffusione planetaria del messaggio, tramitata da soggetto a soggetto, in grado

di attivare una trama di rimandi potenzialmente illimitata. Oggi Mohammed Due,

attivato solo da qualche giorno, sembra reclamare, à rebours, benché sul

punto di espandere la propria ramificazione in Internet, la dimensione

individuale (ancor più ristretta di quanto non dicesse in origine la

sottointestazione del Centro) della comunicazione. Ma deve ormai fare i conti

con i replicanti spersonalizzati delle chat. | |||||||||

| Lettera sulle arti a Genova - a cura di Sandro Ricaldone | Home Top Contact |